中国斯诺克两代“天才”背后的真相

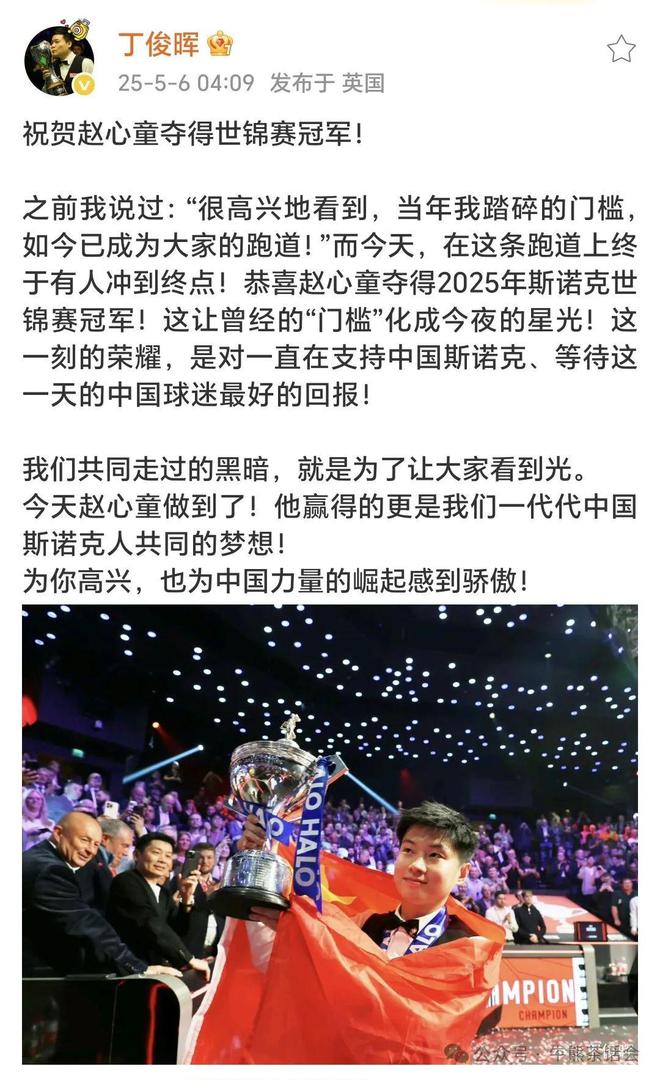

5月6日,28岁的中国天才少年赵心童夺得2025年斯诺克世锦赛冠军,彻底引爆全网。前世锦标赛亚军丁俊晖在英国微博上祝贺:“我很高兴看到我打破的门槛现在已经成为每个人的跑道。”。

20年前,一名辍学的年轻人用球杆打破了西方对斯诺克的垄断;20年后,一名被禁赛的年轻人以业余时间登上了世界锦标赛。

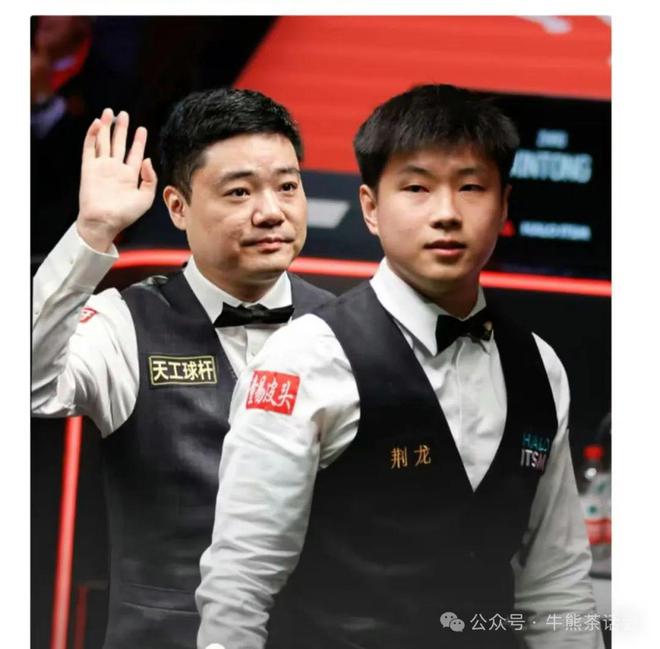

丁俊晖和赵心童,两位中国斯诺克的标杆人物,用完全不同的成长轨迹诠释了家庭教育的两种智慧——“绝望”和“因势利导”。

读懂他们的故事可能会让我们重新思考:什么是真正“合格”的父母?

丁俊晖:在被“孤独勇敢”定义的童年,父母的选择是赌博

丁俊晖出生于1987年,在一个个体户家庭长大。他父亲丁文军的“读书无用论”引起了很大的争议:“我一年挣10万或20万元。如果我没有文化呢?”。为了儿子的台球梦,他卖掉了房子,搬了家,甚至让丁俊晖辍学。

丁的教育方式几乎偏执:每天训练8小时,禁止娱乐,用“输了就别哭”的冷逻辑磨练儿子的心理韧性。

这种教育就像一场赌博:

牺牲学业:丁俊晖初中成绩直线下降,最终辍学,父亲认为“台球是唯一的出路”;

极致投入:全家搬到东莞,花了40万开台球俱乐部,只为给儿子留一张专属的球桌;

高压训练:丁俊晖输球后躺在地上哭了两个小时,父亲却只说“想不哭就不输”。

丁俊晖的成功是“天才模式”的产物,但也留下了隐痛:他性格内向,被英国媒体称为“冷丁”;年轻时成名后,他甚至在父亲访问时直言“烦你,回去吧”。

丁的孤注一掷,成就了一个时代的天才,但也体现了传统教育中“牺牲一切换成功”的极端性。

赵心童:从“学霸”到冠军,父母的智慧是“托举”

与丁俊晖不同,赵心童出生于1997年,在一个知识分子家庭长大。父母是医务工作者,但他们没有因为“医生家庭”的光环而束缚儿子。他们用医学理性来评价孩子的才能:

发现天赋:8岁接触台球后,父母观察到他的空间思维和专注力远远超过普通人,把家里的房间改造成专业的球房;

平衡学业:初中时,赵心童在班上排名前三。家长与老师协商休学试训,而不是直接放弃文化课;

科学支持:在禁赛期间,他的父母为他聘请了运动心理学家,帮助他控制击球误差±1.2厘米。

赵心童的成长并不顺利。2023年,他因卷入假球案被禁赛20个月,一度陷入绝望,甚至“盯着球杆发呆”。但父母的陪伴让他学会了“在泥泞中重塑自己”:母亲说:“台球教会他的不仅仅是赢,还有如何面对输。”

这种教育模式的核心是“允许试错,用专业力量支持”,而不是用结果绑架爱情。

启示两种教育模式:合格家长的核心是“看到”

丁俊晖和赵心童的父母似乎选择了相反的道路,但核心是一样的:他们看到了孩子的天赋,并尽力为他们铺平道路。

丁父的“破釜沉舟”:在资源匮乏的时代,他用孤独的勇气打破了社会对“正统教育”的迷信,但也警告父母——极端牺牲可能会让孩子失去多样化的生活体验;

赵父母的“理性支持”:在功利主义盛行的今天,他们证明了“爱与学”,并强调了心理韧性和科学方法的重要性。

这两种模式启发了当代父母:

1. 发现比塑造更重要:孩子的才能可能隐藏在“非主流”领域,父母的责任是观察而不是设计;

2. 支持需要专业性:无论是聘请教练还是心理咨询,外行指挥内行只会适得其反;

3. 挫折是成长的营养:相反,赵心童的禁赛经历让他“知耻后勇”,证明低谷是重塑自我的机会。

结论:教育的终点是让孩子成为“独特的自己”

丁俊晖和赵心童的故事撕开了中国教育中“唯成就论”的裂缝。丁父亲的绝望是时代的产物,而赵父母的科学支持则显示了现代教育的可能性。

合格的父母不是把孩子塞进“成功模板”,而是帮助他们找到内心的火焰。正如赵心童在赢得冠军后所说:“玩,快乐是最重要的,但既然玩,你就必须出名!”当孩子们能够全力以赴去爱时,教育的目的就已经实现了。

今天的a股可以用鸡肋来形容,前两天上涨的军工都熄火了。目前a股上证指数处于3300点,属于电风扇市场,每天板块轮涨,不可能有之前同样明确的主流领涨板块。

与美国股市的价值投资相比,我认为a村更适合情感投资。如果你掌握了情绪,你就可以在a村感到舒适。当你情绪高涨时,你应该毫不犹豫地增加你的头寸;当情绪低落时,我们应该果断减少头寸,甚至等待空头头寸的机会。

丁俊晖和赵心童两种完全不同的成功模式告诉我们,每个人都是不同的,只要你找到了适合自己并坚持下去,你就会成功。

愿你我都能在人生的道路上,在股市的求索中早日悟道。

- 2025-06-13160余名顶尖沙排选手齐聚青岛角逐洛杉矶奥运积分赛

- 2025-06-13洺城杯香港表演赛:张安达4-0轻取塔猜亚,强势夺冠

- 2025-06-13斯诺克将开杆!TOP16独缺丁俊晖,中国3人揭幕战,赵心童对手待定

- 2025-06-13陈喆夺冠!中式台球球员锦标赛全球总决赛落幕

- 2025-06-09广度雷深度赵,世界排名从零到前三十二,雷佩凡只花了一个赛季!

- 2025-06-09kyxsan、m0NESY、Magisk分别贡献9杀、8杀、5杀,暗示考上985

- 2025-06-09斯诺克名将尼尔·罗伯逊成为中国香港居民

- 2025-06-09奥斯汀Major-Stage2:Falcons爆冷不敌B8,进入0-1组

热点足球

|

内讧!36岁巴萨锋霸拒绝... |

| 36岁的莱万本赛季在巴塞罗那状态良好,但他最近... |

您所在的位置:

您所在的位置: